心理所研究发现认知训练通过重组额顶网络偏侧化模式代偿血管性认知障碍的行为表现

非痴呆型血管性认知障碍(vascular cognitive impairment no dementia; VCIND)指血管疾病引起的认知功能障碍,但不符合痴呆的诊断标准,是轻度认知障碍在我国最常见的分型。计算机化的认知训练已成为治疗VCIND患者的一种安全有效的干预手段,但其背后的神经机制仍不明确。

近日,中国科学院心理研究所杜忆研究组与首都医科大学宣武医院唐毅教授团队合作,从脑功能偏侧化这一视角对上述问题给出了全新答案。研究发现,7周的认知训练可以显著提升VCIND患者的记忆和执行功能,其背后的脑机制是认知训练后额顶网络通过脑功能重组代偿认知功能,具体表现为偏侧化程度降低。

研究团队招募60名VCIND患者,在采集基线状态的行为和脑影像数据后,随机分成训练组和对照组。训练组接受计算机化、多领域、自适应的认知训练,旨在提升加工速度、注意力、感知能力、计算能力、长期记忆、工作记忆、执行控制、问题解决能力和推理能力。相比之下,对照组则完成固定的、难度较低的侧重于处理速度和注意力的任务。7周的训练结束后,两组被试再次采集行为和脑影像数据。最后一次数据采集为基线后的6个月随访。此外,研究团队从社区招募了 30 名年龄和教育程度相匹配的健康老年人作为参照,这些参与者均无认知障碍症状,且在临床痴呆评定量表上的得分为零,只采集基线状态的行为和脑影像数据。

结果显示,在基线状态下VCIND患者的行为成绩显著低于健康老年人,且额顶网络的偏侧化模式与健康老年人的模式相似。然而,健康老年人中额顶网络更强的右偏侧化与更好的记忆表现之间的关联在VCIND患者中消失,说明VCIND这种疾病破坏了正常老年人原有的额顶网络功能模式,但没有破坏额顶网络的偏侧化模式。

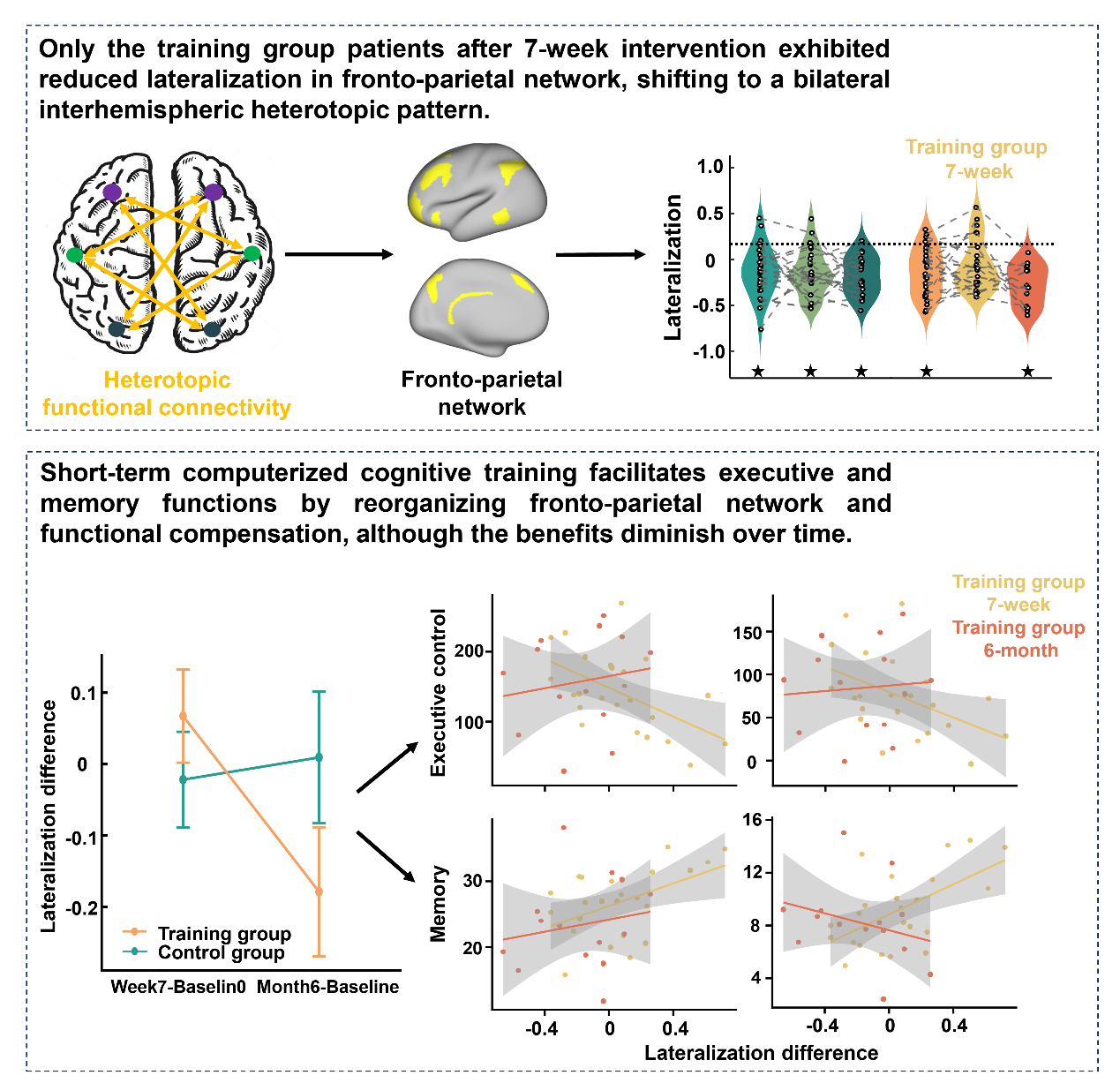

7周的干预结束后,只有接受认知训练的VCIND患者额顶网络半球间异位功能连接的偏侧化程度显著降低,表现为左右半球对称。而且偏侧化模式向不偏甚至左偏的改变越大,其执行功能和记忆功能的改善程度就越高。值得注意的是,这些变化在6个月后的随访中消失,提示认知训练通过额顶网络功能重组,具体表现为功能偏侧化程度下降来代偿VCIND患者的认知功能,但可能需要更长的干预时间以实现持久的效果(图1)。

图1.认知训练后非痴呆型血管性认知障碍的额顶网络脑功能偏侧化模式以及和行为的关联结果

该研究从脑网络功能偏侧化这一独特视角出发,揭示健康老年个体和皮层下非痴呆型血管性认知障碍患者可能依靠不同的应对策略和额顶网络功能偏侧化模式实现更好的执行功能和记忆表现。这有助于理解非痴呆型血管性认知障碍对大脑的影响,并为预防阿尔茨海默病等神经退行性疾病提供认知训练的干预证据。额顶网络的脑功能偏侧化与认知能力之间的关联使其成为评估干预效果和大脑可塑性的潜在生物标志物。

该研究获得国家重点研发计划和中国科学院心理研究所基金支持。

研究成果已发表在Brain Communications。心理所助理研究员靳鑫虎与首都医科大学宣武医院邢怡副主任医师为共同第一作者,心理所杜忆研究员与首都医科大学宣武医院唐毅教授为共同通讯作者。

论文信息:Jin, X.#, Xing, Y.#, Lyu, B., Ding, J., Wang, X., Tang, Y.*, & Du, Y.* (2025). Cognitive training reorganizes lateralization of fronto-parietal network in vascular cognitive impairment. Brain Communications, fcaf394. https://doi.org/10.1093/braincomms/fcaf394

附件下载: