心理所研究揭示不同意识水平下情境信息如何影响面部情绪感知

准确识别面部情绪对于人类生存和社会交往至关重要。传统的情绪理论认为,面孔情绪具备高度的可辨识性,人们可以仅凭面部特征识别基本情绪。然而,近年来有研究发现面孔所处的情境在情绪识别中起关键作用,对传统情绪理论提出了挑战。研究表明,情绪感知不仅依赖于面孔自身的特征,更取决于对面孔与情境中情绪信息的整合,这一现象被称为“情绪情境效应”。例如,在人群或互动中,周围人的表情可能会影响甚至改变人们对目标面孔的情绪判断,从而使情绪知觉呈现出动态性和多样性。

“意识”作为情绪加工研究的关键维度,其在情绪情境效应中的作用尚不明确。研究表明,即便未被有意识察觉,某些情绪线索仍能引发神经和行为反应。特别是恐惧等威胁性线索在无意识下往往更易被优先处理,而快乐情绪的识别优势更多体现在有意识条件。这引发人们思考:当情境线索本身处于意识之外时,它们是否仍能影响面孔情绪的识别?如果可以,不同效价的情境线索(如恐惧与快乐)是否会呈现出不同的调节规律?

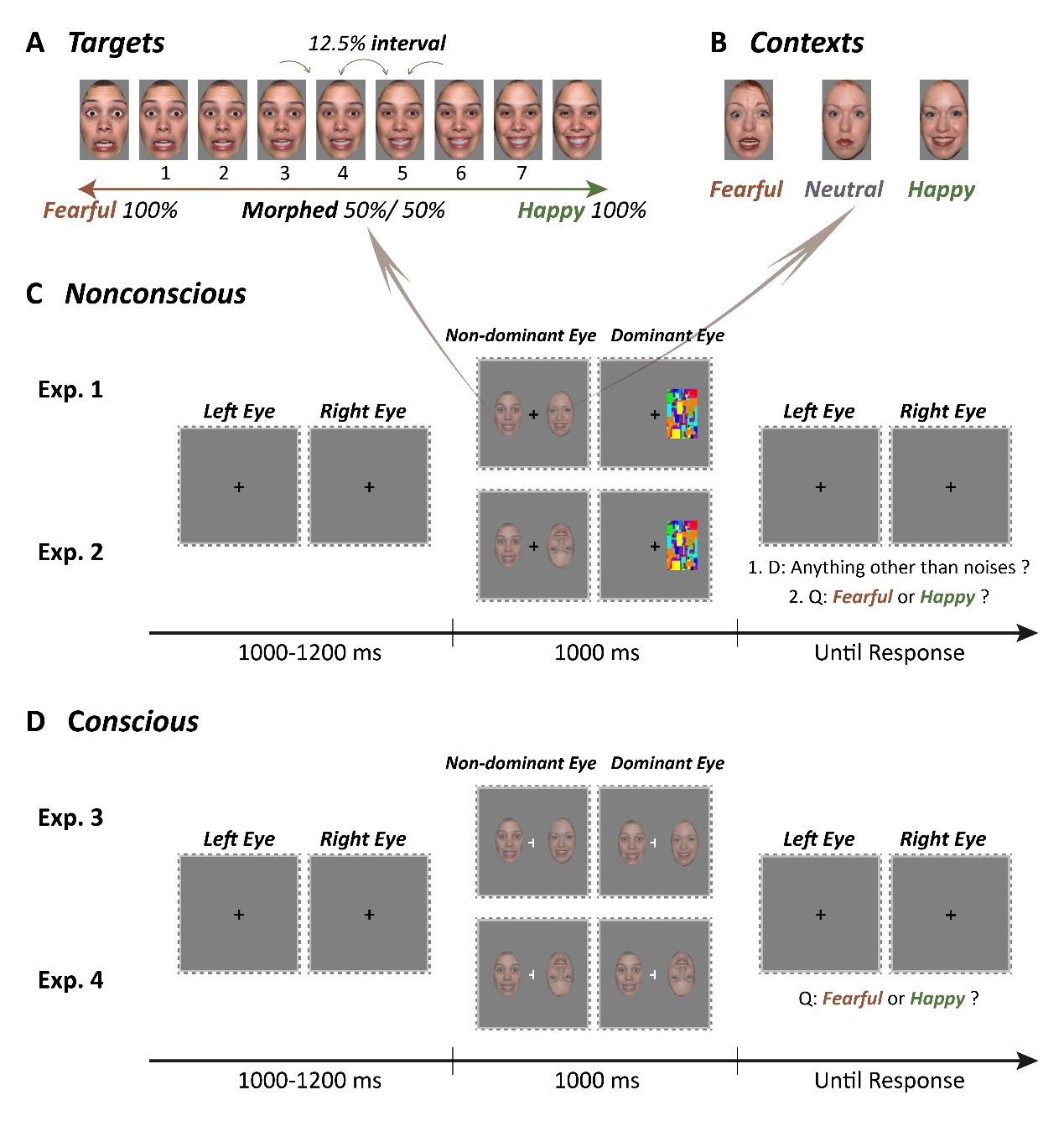

对此,中国科学院心理研究所蒋毅研究组的研究人员开展了一项研究,探讨了情绪效价与意识水平在情绪信息整合中的作用。研究采用心理物理法,以恐惧与快乐渐变融合的模糊面孔为目标刺激(图1A),以带有恐惧、快乐和中性表情的他人面孔作为情境刺激(图1B),考察周围面孔情境对目标面孔知觉的影响。同时,通过在不同实验中改变情境面孔的可见性,操控观察者的意识水平:在无意识条件下(图1C),借助连续闪烁抑制(continuous flash suppression, CFS)范式将情境面孔掩蔽至不可见,从而使其无法被察觉;在有意识条件下(图1D),情境面孔处于可见状态。

图1. 实验刺激及流程图

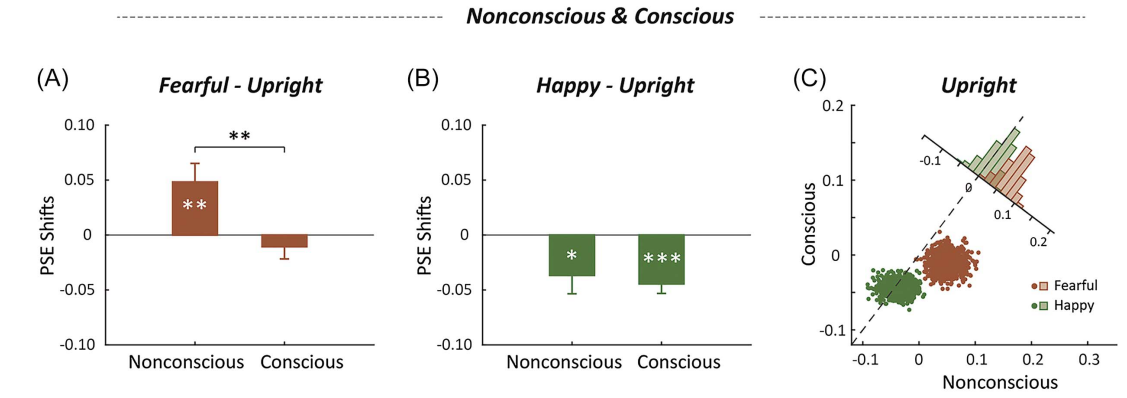

实验结果显示,个体对目标面孔的情绪知觉显著受周围情境面孔的影响,这一效应表现出意识水平与情绪效价的交互(图2)。具体而言,恐惧情境诱发的效应取决于意识水平:当恐惧情境面孔处于无意识状态时,目标面孔更易被知觉为恐惧,而在有意识条件下此偏向不再出现。相较之下,快乐情境的作用不受意识水平调控:无论情境面孔是否进入意识,模糊的目标面孔均更易被知觉为快乐。控制实验显示,倒置呈现的情境面孔无法引发上述情境效应,表明该效应并非源于刺激的低水平视觉特征。此外,采用情绪辨识度更高的面孔材料依然得到了与前述模式一致的结果,进一步验证了发现的稳健性与普适性。

图2. 不同意识水平下恐惧和快乐情境影响面孔情绪知觉的结果图

综上,该研究揭示了情境面孔在面部情绪识别中的调节作用,该作用在意识下依然存在,但与意识上的情境效应存在分离,其中意识水平调节了恐惧而非快乐面孔的情境效应。这些发现不仅将情绪情境效应扩展至无意识加工层面,还强调了意识水平与情绪效价在情绪信息整合中的交互影响,为深入理解情绪情境塑造面部情绪知觉的机制提供了新视角。

该研究获得科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会优秀会员项目、中国博士后科学基金、江苏省卓越博士后项目等的资助。

研究成果已在线发表于Emotion。心理所博士研究生陈玉洁(已毕业)为文章第一作者,青年特聘研究员王莹为通讯作者。

论文信息:Chen, Y., Jiang, Y., & Wang, Y. (2025). Perceiving facial emotions in context: The intertwined roles of emotional valence and consciousness. Emotion. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/emo0001581

前期相关工作:Chen, Y., Xu, Q., Fan, C., Wang, Y., & Jiang, Y. (2022). Eye gaze direction modulates nonconscious affective contextual effect. Consciousness and Cognition, 102, 103336. https://doi.org/10.1016/j.concog.2022.103336

附件下载: