心理所研究揭示梭状回在记忆与知觉交互中的因果机制

记忆与知觉的交互作用机制是认知神经科学研究的核心科学问题之一。这种动态平衡不仅保障了个体对现实环境的准确感知,还支持过往经历的高效提取。当这一平衡被破坏时,可能导致幻觉或识别障碍等异常行为症状。研究发现,作为高级视觉皮层的关键组成部分,梭状回在视觉感知和记忆提取中扮演着双重角色,其可能是实现知觉-记忆转化的神经枢纽,然而具体的因果机制仍有待阐明。

为探究这一问题,中国科学院心理研究所王亮研究员团队开展了一项研究,通过侵入性电刺激技术首次提供了梭状回在知觉-记忆交互中的因果性证据。

该研究利用颅内电刺激(intracranial electrical stimulation, iES)技术系统研究了两种特殊的意识体验现象:内部导向回忆(脑海中重现以往经历的事件或熟悉的人物等)和外部导向幻觉(眼前出现以往经历的事件或熟悉的人物的视觉体验)。该研究纳入了335名药物难治性癫痫患者,为了进行精准临床术前评估,每名患者都接受颅内电极埋植及电刺激,覆盖全脑30,404个位点。该研究结合颅内电刺激期间个体的主观报告与脑电因果连接分析,从因果性角度揭示了梭状回在知觉-记忆交互中的梯度式功能组织。

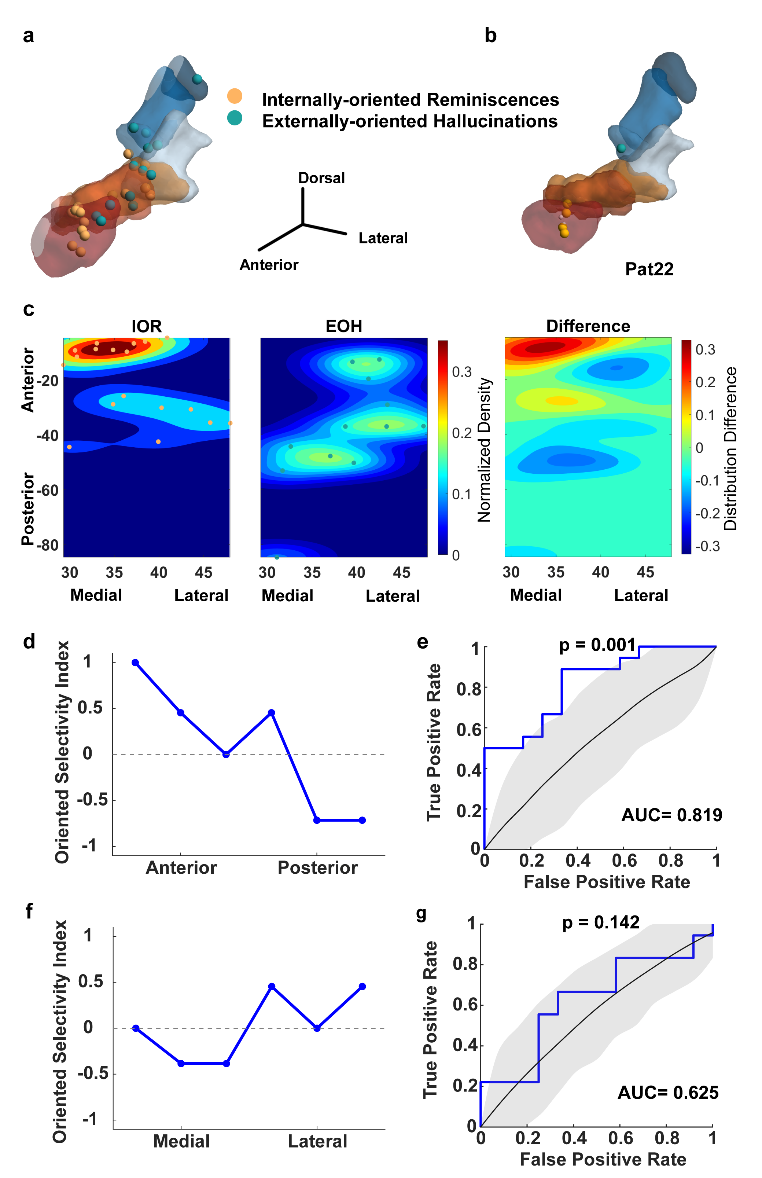

研究发现,梭状回沿前-后轴呈现显著从内部记忆向外部知觉逐渐过渡的梯度表征模式:刺激前部梭状回主要诱发内部导向型回忆,而刺激中后部则倾向于引发外部导向型幻觉。这种功能分化呈现连续性梯度分布,且独立于具体记忆内容的类别(图1)。

图1. 记忆重建过程中沿梭状回的感知-记忆转换

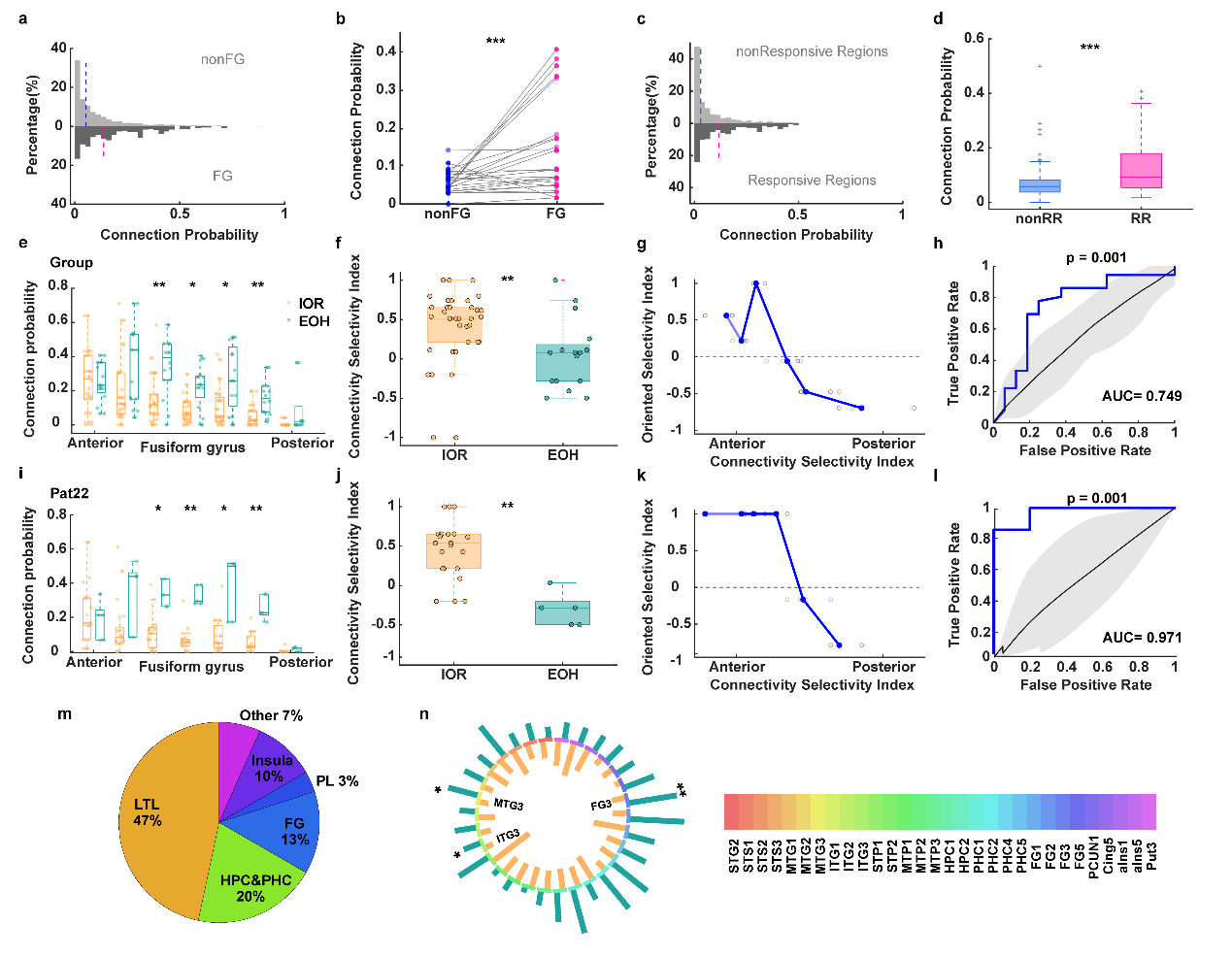

功能连接分析进一步揭示,内部导向回忆相关脑网络与梭状回前部形成特异性连接,而外部导向幻觉相关脑区则与中后部梭状回联系更为紧密(图2)。这些研究结果表明,梭状回作为整合与处理记忆信息的关键节点,在记忆提取的神经网络中发挥着核心枢纽作用。

图2. 非梭状回区域连接到梭状回前后轴的功能分化

该研究通过颅内电刺激的因果数据首次证实梭状回作为知觉-记忆连续体神经枢纽的关键作用。梭状回前-后轴的功能梯度不仅为理解正常认知过程提供了新视角,也为解释幻觉、记忆障碍等病理现象建立了统一的神经框架,对精神疾病和神经退行性疾病的机制研究与临床干预具有重要的启示意义。

本研究受到基金委重点国际合作项目(32020103009)、科技创新2030重大项目(2022ZD0205000)以及CAAE癫痫科研基金—UCB基金(CU-2023-052)等资助。

研究成果已在线发表于Nature Communications。心理所与山东第二医科大学联合培养硕士生苑墨桐(已毕业)和心理所李妍妍助理研究员为论文共同第一作者,王亮研究员为论文的通讯作者。心理所博士生蔡雨霏,北京理工大学博士生杨文亚,北京三博脑科医院副主任医师王静、主任医师王梦阳、主任医师栾国明,遵义医科大学讲师张波,山东第二医科大学教授孙宏伟,以及加拿大渥太华大学皇家心理健康研究所Georg Northoff教授为该研究作出了重要贡献。

论文信息:Yuan M#, Li Y#, Wang J, Cai Y, Yang W, Wang M, Zhang B, Sun H, Luan G, Northoff G, Wang L*. The anterior-posterior gradient of the fusiform gyrus modulates the transition between mnemonic and perceptual features during reminiscences. Nat Commun 2025; 16:7505. https://www.nature.com/articles/s41467-025-62561-9

附件下载: